Die Frage, wie die beste Strategie auf dem Weg zur “Bildung 4.0” aussehen kann, beschäftigt Hochschulen, Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen im E-Learning. Zwischen wettbewerblichen Modellen und Ansätzen, die sich einer pädagogischen Erneuerung verpflichtet sehen und das kreativ-offene Moment in der E-Learning-Entwicklung betonen, tut sich zunehmend eine Lücke auf. Die Frage ist, ob genügend Menschen da sind, die diese Lücke wieder schließen wollen und ob das noch geht.

Bildung 4.0 und E-Learning (in der Hochschule) am Ende der Utopie?

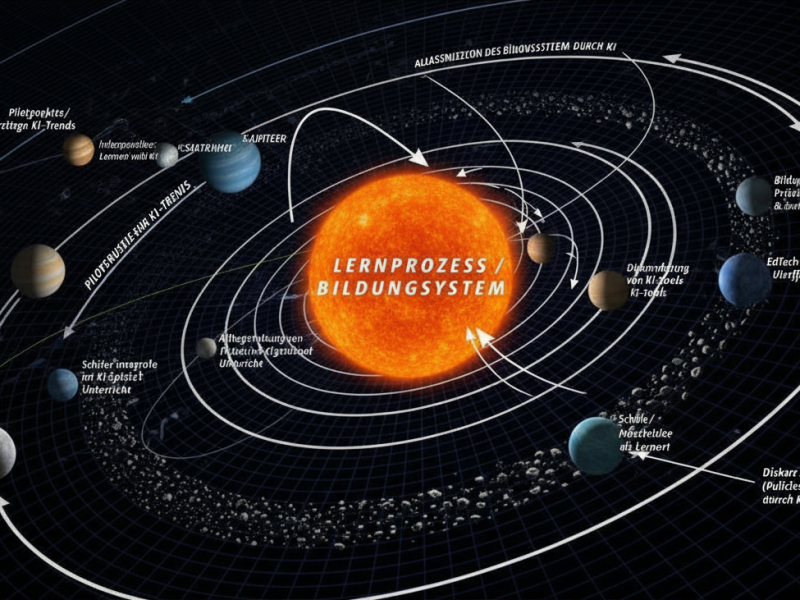

Die ca. 20jährige Geschichte des E-Learning in den Hochschulen in Deutschland ist geprägt von dem Impuls zu einer Erneuerung – wenigstens einer deutlichen Weiterentwicklung – der Lehre, hin zu besseren, effektiveren und wirksameren Lehr-/Lernarrangements. Es war und ist beinahe ausnahmslos eine selbstverständliche Grundannahme in Forschungen, Projekten und Texten zum E-Learning, dass die Anwendung einer Technologie kein Selbstzweck sein könne und immer zunächst die Sinnfrage zu beantworten sei, ob E-Learning zu einer “Verbesserung der Lehre” beiträgt. Die Qualität der Lehre ist daher auch der, wenn auch in sich selbst schwierige, Maßstab an dem sich E-Learning-Aktivitäten und -Interventionen messen lassen mussten und auch messen lassen wollten. Die Forschung zum Thema widmet sich im Großen und Ganzen ebenfalls diesem Ziel, wenn auch in vielfache Teil- und Nebenfragen differenziert. Ich würde behaupten, dass es diese feste Verbindung von Technologie und Lehrqualität war, die dem E-Learning auch seine Faszination, seine spezifische Forschungs- und Veröffentlichungskultur verdankt. Die “E-Learner*innen” waren und sind eben auch eine Community in der sich eine pädagogische Erneuerungsbewegung mit einer philantropisch gesinnten, nonkonformistischen Technologiebewegung verbunden hat. Diese feste Verbindung scheint in den letzten Jahren jedoch zunehmend Risse bekommen zu haben. Risse die Heute, wo die “Digitalisierung der Lehre” in die Agenda der Bildungspolitik und Hochschulleitungen aufgestiegen ist, sichtbarer, breiter und tiefer zu werden drohen. Dieser Riss trennt die Digitalisierungsdebatte zunehmend von dem Diskurs um eine didaktisch-methodische Erneuerung.

Ein Grund für diese Verschiebung mag sein, dass der Begriff “Digitalisierung” ggf. als “Bildung 4.0” inzwischen zum Mainstream der Bildungspolitik gehört, der so weitgehend geteilt wird, dass er keine Differenzierungsfunktion mehr aufweist, etwa so, wie jede*r Politiker*in “Mehr Investitionen in die Bildung” fordern darf, ohne Gefahr laufen zu müssen, dass Wähler*innen ihn ernst oder beim Wort nähmen.

Modernisieren oder Profilieren – Wahlmöglichkeiten im Rahmen der Wettbewerbslogik?

Ein aktuelles Beispiel für diese Rissbildung ist aus einem aktuellen Beitrag von Michael Kerres und Babara Getto in der Zeitschrift für Hochschulentwicklung (ZFHE) entstanden. Ursache dafür ist meiner Meinung nach eine gewollte (?) Engführung des Strategiebegriffs. Das mag dem Willen geschuldet sein, sich von schwammigen Zielsetzung “der” Digitalisierung zu distanzieren, verwirrend ist es jedoch allemal. Für Kerres/Getto entscheidet sich die Zielsetzung der Digitalisierung in der Lehre (zur Differenzierung von Digitalsierungsebenen siehe hier) an der Frage, ob eine “Modernisierung” oder eine “Profilierung” angestrebt ist. “Modernisierung” beziehe sich auf eine allgemeine Technologisierung (“Digitalisierung”) der Lehre, Bezugspunkt sei ein institutionelles Verständnis von Hochschulen. “Profilierung” hingegen beziehe sich auf die Entwicklung einer nach

Möglichkeit einzigartigen Marktposition und folge einem eher organisationalen Verständnis der Hochschule.

Das Thema “Qualität der Lehre” erscheint hier nur am Rande, nämlich dann, wenn ein Lehrender, eine Hochschule sich mit genau diesem Merkmal einen Wettbewerbsvorteil verschaffen will:

„Sehen sie Digitalisierung als einen ‚allgemeinen Trend der Modernisierung‘, werden sie sich anders verhalten als wenn sie Digitalisierung als Chance sehen, sich zu profilieren. […] Im zweiten Fall wird man stärker nach Lösungen suchen, wie man die Medien nutzen kann, um fachliche Inhalten didaktisch noch besser aufzubereiten. Das kann Aufmerksamkeit verschaffen sowohl innerhalb der Fach-Community oder der eigenen Universität, als Nachweis eines innovativen Engagements in der Lehre.“ (KERRES/GETTO 2017, S.129)

Gegenüber der traditionellen Argumentation verschiebt sich hier die Rolle der pädagogischen, methodisch-didaktischen Innovation im Hinblick auf das Ziel-Mittel-Verhältnis: Die Bewältigung einer pädagogischen Herausforderung ist nicht mehr das Ziel des Einsatzes von E-Learning, sondern sie ist selber ein Mittel zum Zwecke der Profilierung im Wettbewerb. Die Nicht-Teilnahme an dieser wettbewerblich orientierten Ausrichtung, also die “Modernisierung” hat – so KERRES & GETTO – keine strategische Relevanz. Demnach findet keine strategische Aktivität außerhalb der Profilbildung statt – dahinter kann man wohl mindestens ein dickes Fragezeichen setzen. Henry Mintzberg bietet Beispielsweise einen deutlich weiteren Strategiebegriff an:

“Strategien können sich bilden, ohne dass sie formuliert werden; sie sind eher das Ergebnis eines informellen Lernprozesses als eines formellen Planungsprozesses.” (Mintzberg, H. 2010. Managen. Offenbach: GABAL. Seite 212).

Spielwiesen im Wettbewerb?

Die allzu eng anmutende Auffassung, was strategisches Vorgehen bedeutet ist auch Gabi Reinmann aufgestossen. In ihrem Blogbeitrag fragt sie

„Ist inzwischen gänzlich unvorstellbar, dass Lehrende sich auch aus reiner Begeisterung für die Lehre in ihrem Fach (und damit eben auch für ihre Disziplin) engagieren und deswegen mit digitalen Medien arbeiten? Was ist mit dem Bedürfnis, Forschung und Lehre zu verbinden? Ist also nur mehr Profilierung ein Motiv?“

Mal abgesehen davon, dass ich Frau Reinmann aus eigener Erfahrung Recht darin gebe, dass Lehrende, die sich für und in ihre(r) Lehre engagieren in der Regel diejenigen sind, denen es gerade nicht um ihre Wettbewerbsposition im akademischen Markt geht, ist es aber doch vor allem die Frage nach dem Verhältnis von Aufwand und Nutzen, die viele Lehrende davon abhält Lehr-Innovationen zu betreiben. Dieser Nutzen kann (oder auch sollte) im Idealfall darin bestehen, eine bessere Lehre zu machen. Aus meiner Sicht steht das dem/der akademischen Beschäftigten nicht nur gut zu Gesicht, sondern es stellt einen (vernachlässigten) Teil der akademischen Profession dar. Gabi Reinmann geht es aber um mehr als „nur“ eine zu kurz gegriffene Begründung für das Engagement von Lehrenden, nämlich um die Wirkungen die eine Wettbewerbsorientierung auf den Gesamtzusammenhang haben kann:

„Die Konflikte sehe ich eher woanders: Wo es früher noch ‚Spielwiesen‘ gab für kreatives Ausprobieren, werden heute schneller Vorgaben gemacht, Einschränkungen oder direkte Ge- und Verbote, und mitunter genau weil es inzwischen eine Digitalisierungsstrategie gibt.“

Dann würde die Situation entstehen, dass die Idee, Lehre zu verbessern und zu erneuern das Opfer einer Profilierungsstrategie wird und es stellt sich damit die Frage, was der Sinn jeglicher Gestaltungsanstrengungen noch sein soll, wenn es nicht mehr darum geht, die Lehre neu und besser zu gestalten. Das würde bedeuten das „Digitalisierung“ und die didaktische Innovation weiter auseinanderdriften und es ist Wasser auf den Mühlen der Digitalisierungskritiker*innen.