In der letzten Woche war ich zu Gast auf der Tagung Digitalisierungspraktiken und Hochschulbildung – sind wir auf dem richtigen Weg?, die im Rahmen des Projekts „Smart Teaching Baden-Württemberg“ in Zusammenarbeit mit e-teaching.org ausgerichtet wurde. Neben einer Reihe von Beiträgen und Workshopthemen, die wohltuend über das schon vielfach Gesagte zum Thema hinausgingen, war für mich die abschließende Podiums- und Publikumsdiskussion ein Aha-Erlebnis. Das lag nicht nur an dem mir aus dem Herzen gesprochenen konsensualem Fazit „Wir sind auf dem richtigen Weg – nur die Geschwindigkeit stimmt nicht“ sondern an der lebhaft diskutierten Frage, wie die Lehrenden als zentrale Akteure beschleunigt auf den Weg gerbracht werden könnten.

Erwartungen an die Lehre(nden)

Die Erwartungen an die Lehrenden, wie ich sie mir notiert habe, klingen bekannt und fordernd:

Die Lehre und die Lehrenden müssen flexibler werden.

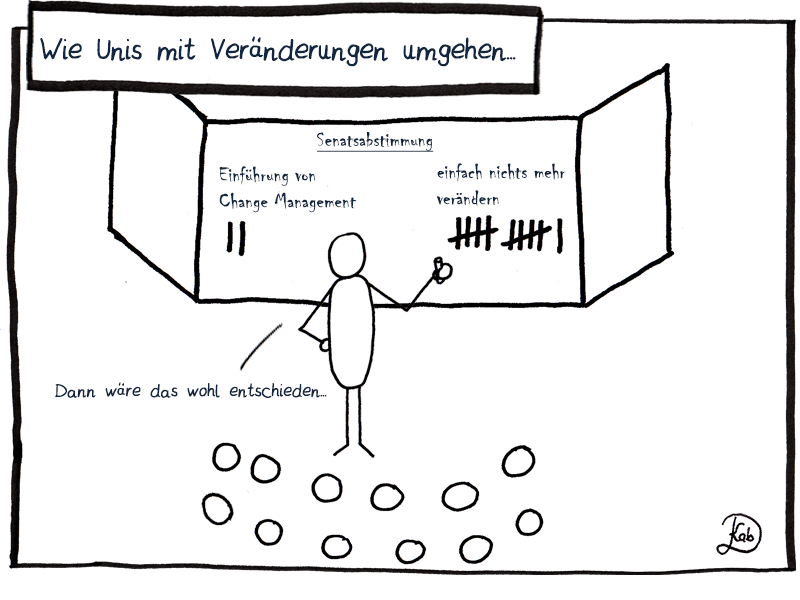

„Flexibel“ verstehe ich hierbei nicht als neoliberale Egopreneure a la „Der Flexible Mensch“ (R. SENNETT 1998) sondern als den tiefliegenden Wunsch nach Bewegung und Wandel in der Hochschullehre. In der Tagungs-Auftakt-Keynote stellte Dr. Maren Lübcke (HIS-HE) zentrale Ergebnisse der AHEAD-Studie vor. Ein Kernsatz des Vortrags lautete „DIE zentrale Kompetenz, die von zukünftigen Absolvent*innen erwartet wird, ist ‚Mit Wandel umgehen zu können“. Es drängt sich die Frage auf, warum ausgerechnet Hochschulen die Institution sein sollen, die diese Kompetenz glaubhaft vertreten und vermitteln können sollen – meine Kompetenzvermutung wäre tendentiell zurückhaltend….

Lehre weiterentwickeln

Klingt unspektakulär, hat es aber in sich: Denn hier fiel nicht das Wort „Innovation“ sondern es geht um die eigentlich selbstverständliche Tatsache, das Lehrende ihre Praxis reflektieren und daraus die weitere Gestaltung entwickeln. Hier wurde in der Diskussion dann auch mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass genau dies in der Regel geschehe. Hier hängt die Antwort meiner Beobachtung nach, davon ab, wen man fragt: Wenn man die Stellungnahmen aus der Studierendensicht ernstnimmt, scheint krische Reflektion der Lehre in zu vielen Lehrveranstaltungen nicht der Fall zu sein. Die Frage „Wann haben Sie das letzte Mal ihre Lehrveranstaltung grundsätzlich überdacht?“ wird Lehrenden ja auch eher selten gestellt.

Etwas Neues ausprobieren

Ein Dollpunkt. Denn: Wenn niemand etwas anders macht, dann wird auch nichts anders. Lehre weiter zu entwickeln bedeutet auch nicht, jedes mal einen paradigmenerschütternden lehr-lern-theoretischen Coup zu landen. Es gibt wohl keinen Königsweg zu einer „guten Lehre“ sondern nur beharrliches Ausprobieren. Das ist allerdings nicht nur eine Frage der Zeitbudgets, sondern eine Frage der Haltung. Klar, niemand kann ständig alles ändern – erst recht nicht als pädagogischer Professional – aber das ist kein Argument dafür, das alles so bleibt wie es immer war. By the way ist es genau diese Haltung und Arbeitsweise, die sich die Hochschullehrenden von ihren Studierenden erhoffen – es geht um Lernen.

Comic: Constructive Amusement – Daniel Al-Kabbani – CC 4.0

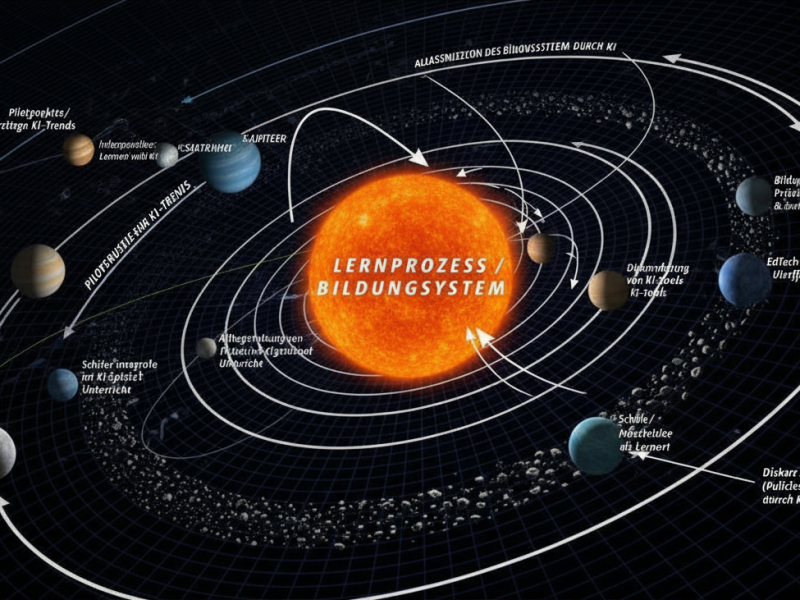

Comic: Constructive Amusement – Daniel Al-Kabbani – CC 4.0Und was ist mit E-Learning / Digitalisierung der Bildung?

Man mag sich wundern, dass die digitale Bildung bis hier hin noch keine Rolle gespielt hat. Tatsächlich scheint die Frage der Digitalisierung nachrangig zu werden. Stattdessen standen die Zielbestimmung von Hochschullehre, die Identifikation der notwendigen und möglichen Entwicklungsschritte und nach der eigenen Aufgabe in diesem Geschehen eher im Mittelpunkt des zusammenfassenden Blicks. Aus der Arbeitsgruppe, die sich auf der Tagung mit den Komptenzen der Lehrenden befasst hatte, wurde unter anderem die Empfehlung übermittelt, dass Hochschuldidaktik und E-Learning-Weiterbildung nicht mehr getrennt betrachtet werden sollten. Demnach also das „Digitale“ keine separate Behandlung benötige, sondern sich im Thema „Lehrentwicklung“ bereits wiederfindet. Es wurde die spannende Frage aufgeworfen, in welchen Hochschulen die Hochschuldidaktik mit der E-Learning-Weiterbildung durch die gleichen Organisationseinheiten verantwortet wird (in der Uni Potsdam bspw. ..)? Beispiele für das Gegenteil, bis hin zur scharfen Abgrenzung von Zuständigkeiten („hier: Hochschuldidaktik, da: E-Learning“) waren im Saal geläufig. Andererseits ist es mit einer organisatorischen Integration nicht getan, die mentale Integration ist natürlich entscheidend. Damit dies gelingt, scheint es mir notwendig, das dichotome Denken vom „Analogen und Digitalen“ ad acta zu legen. Dabei hilft vielleicht die Denkfigur der post-digitalen Kultur wie sie bspw. B. JÖRISSEN in dem Kommentar zur Studie JUGEND / YOUTUBE / KULTURELLE BILDUNG. HORIZONT 2019 (Rat für Kulturelle Bildung e. V. 2019, S. 42) beschreibt:

„Längst muss man nicht mehr ‚online sein‘ oder gar ‚online gehen‘, um in die ubiquitären digitalen Datenströme eingelassen – und auf diese angewiesen – zu sein. Tatsächlich bewegen wir uns auf einen Grad von Digitalisierung zu, in dem Sätze wie der vorangehende von immer weniger Menschen verstanden werden können. Ein Jenseits des mit der Cloud verwobenen Lebens ist gerade für junge Menschen mittlerweile schwer vorstellbar. Philosophie, Soziologie und Erziehungswissenschaft haben schon vor vielen Jahren den Zustand einer Welt diagnostiziert, in der technogene Symbolwelten und lebensweltliche Realitäten verflochten sind – erst heute sehen wir auch konkret und empirisch, was dies bedeutet. Post-Digitalität ist also wesentlich ‚mehr‘ und tiefgreifender als bloße technisch-kommunikative Digitalisierung.“

Post-digitale Lehrentwicklung: Renaissance der Bildungsziele?

Wenn die Frage „digital oder analog?“ sich so nicht mehr stellt, kann daraus leicht das Bedrohungsszenario „entweder ihr seid jetzt auch digital oder ihr seid weg“ konstruiert werden. „Digital“ zu sein ist die zeitgemäße Forderung, wer dabei nicht mitmachen will oder kann der fällt aus der Zeit. Wir erfahren die darauf folgende Widerständigkeit der (lehrenden) Individuen in unserem Alltag: Nichtteilnahme und Nichtwahrnehmung sind für die Anbietenden von Weiterbildung und Workshop eine unsichtbare, schier unüberwindliche Mauer. Ich denke inzwischen, dass wir auch unseren Anteil an dieser verbreiteten Didaktik-Phobie haben. Wir neigen dazu, als pädagogische Professionelle, Didaktik als Selbstzweck zu betreiben, und das macht aus meiner Perspektive ja Sinn, denn es geht ja um generelle und abstrakte Prinzipien, die lebendig und flexibel auf die diversen Lehr-Lern-Szenarien angewendet werden müssen. Der „Methodenkoffer“ verstellt da eher den Blick auf die Grundprinzipien und wer die Didaktik begriffen hat, dem erschließen sich ja die passenen Methoden für diese oder jene Situation von selber. Der schnell bei Hand seiende Vorwurf „Digitalisierung darf nicht um der Digitalisierung willen“ betrieben werden, trifft daher (leider) oft auch auf die didaktische Diskussion zu. „Didaktik first“ ist daher ebenso unvollständig wie „Digitalisierung first“, denn dadurch ist der Blick auf die Realität in ihrer Gänze verstellt.

Anstelle der unfruchtbaren Auseinandersetzung „wie digital die Bildung“ werden soll müsste es darum gehen, welche Bildungziele verfolgt werden. Wir brauchen nicht deswegen eine andere Bildung, weil wir nun über neue Medien verfügen, sondern weil wir in einer neuen Welt mit neuen Herausforderungen leben und arbeiten – in der neue Medien die Grundlagen von Erkenntnisgenese, Kommunikation und Weitergabe des Wissens tiefgehen verändern. Ich denke, das bedeutet, dass die Ziele und Inhalte in den Fokus rücken. Es ist gut, festzustellen, dass „Der Umgang mit beständigem Wandel.“ eine Kernkompetenz für die Zukunft darstellt, es ist aber mindestens ebenso wichtig, zu beschreiben und zu diskutieren, auf was sich die gewünschte Wandel-Kompetenz bezieht (Klima, Armut, Migration, Warenproduktion, Finanzmärkte, Immobilienhandel?) und wie der „Umgang“ damit aussehen soll. Ohne eine solche inhaltliche Bestimmung der Kompetenzen sind diese im Sinne eines kritisch-konstruktiven Bildungsbegriffs mindestens ambivalent, eventuell unbrauchbar.